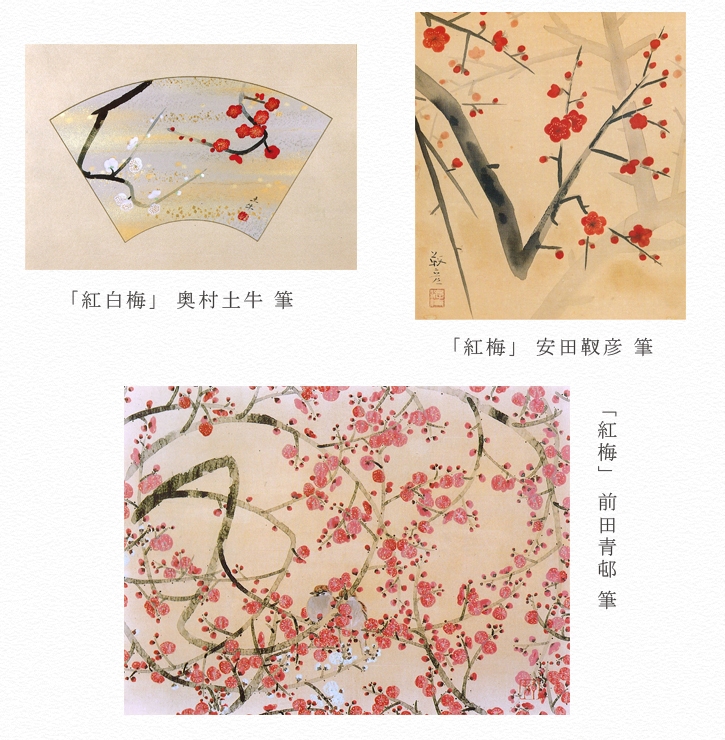

第8回 “梅(うめ)かおる”

前田青邨(まえだせいそん) 筆「紅梅(こうばい)」

安田靫彦(やすだゆきひこ) 筆「紅梅(こうばい)」

奥村土牛(おくむらとぎゅう) 筆「紅白梅(こうはくばい)」

早春の風に乗って梅の花が清々(すがすが)しく香(かお)る。古くから日本人が絵や歌にして愛してきた紅梅、白梅―これをテーマにした三人の日本画の巨匠の作品が展示される。画家は横山大観(よこやまたいかん)らが創(つく)った官展(かんてん)に対抗する日本美術院(にほんびじゅついん)(院展(いんてん)という)を大正の世に再興(さいこう)した前田青邨、安田靫彦さらに昭和、平成(2年)まで健筆(けんぴつ)をふるった奥村土牛。この人達は学歴といえば小学校を卒業しただけだが、少年の日から絵の修業に大変な苦労を積(つ)み、92歳(青邨)、94歳(靫彦)、101歳(土牛)と長寿を全(まっと)うし輝かしい名作を描き、文化勲章に名を残した。

前田青邨(1885―1977)は岐阜県(ぎふけん)生まれ。安田靫彦(1884―1978)は東京生まれ。二人とも若い日、日本の古典や歴史を新しい目で見直そうと勉学のグループを作り、それを元に日本画伝統の大和絵(やまとえ)、歴史画(れきしが)を基調とした画作で日本美術史に名を留(とど)めている。青邨も靫彦も「梅」を愛したが、特に青邨は70歳を過ぎて華麗(かれい)な琳派風(りんぱふう)の絵を描きだし“老(お)いの艶(つや)”と言われた。この「紅梅」図の花やいだ画面と雰囲気はまさにそれを感じさせる作品といえよう。

靫彦もまた「梅」が大好きだった。東京の自宅には二、三十本もの紅白梅が植わっていて、生涯打ち込んだ歴史画の他に庭の梅のスケッチを作品に残している。この「紅梅」図もその中の一点だが、晩年の心境を思わす好みと工夫から、ほのかに梅の花の香りが伝わって来る。

奥村土牛(1889―1990)は東京生まれ。先の二人に遅れ画壇(がだん)に初入選したのは、画家としては“晩期”の38歳。父が付けてくれた画号の「土牛」の様にこつこつ自分の世界を耕し、やがて“土牛芸術”の名は全国に轟(とどろ)く。青邨、靫彦亡き後、院展の中心として支え日本の心を映(うつ)す風景画を描いた。扇面画(せんめんが)の作品「紅白梅」は、土牛が終生大切にした大観の「天霊地気(てんれいちき)」(天地に籠(こ)もる霊なる気)を感じさせる。